《明末: 渊虚之羽》争议重考: 被误解的野心与未达的承诺

我认为,《明末》这款游戏在诸多方面都有功有过,背负大量骂名,虽事出有因,但罪不至此。网络舆论一波又一波,今日推送是“《明末》暴雷”,明日推送是“《明末》真香”,本篇希望各位读者沉下心来,理性、客观地看待这款立足于敏感背景的类魂动作游戏。

《明末:渊虚之羽》立项于2019年,由成都灵泽科技有限公司打造。其开发团队曾参与过《地平线》、《怪物猎人》、《刺客信条》等知名项目的外包制作。

在2024年末,游戏的运营商505 Games做出宣发,称该作将于2025年推出。

“《明末:渊虚之羽》深刻植根于中华悠久的历史文化土壤,巧妙融合了古蜀文明的辉煌遗产——如三星堆、金沙等神秘莫测的历史遗址,以及源自《华阳国志》、《蜀王本纪》中‘’子规啼血’的凄美传说,与《锦瑟》诗中’望帝春心托杜鹃’的深邃意境,更不乏《山海经》里“羽人国、不死民”等奇幻元素的克苏鲁式再创作。这种跨时代的文化碰撞与融合,不仅为游戏世界构建了一个既真实又超脱的宏大背景,也预示着玩家将踏上一段穿梭于历史与神话、现实与超自然的非凡旅程。”

从这段话其实也可看出制作组的原本意图,而在游戏中也有所体现,这里先按下不表。

而在2025年7月24日,《明末:渊虚之羽》正式发售。而在发售当日,游戏便暴露出了诸多争议。

其他地区降价

暴露出的第一个问题便是许多玩家口中的“环国区降价”。

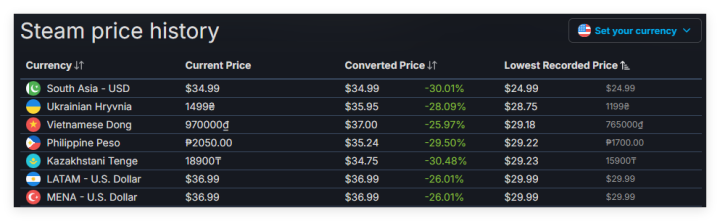

在游戏上架时,国区的价格没有任何变动,与此同时,包括了乌克兰、越南、印度、阿根廷在内的14个低价区发生了由10%~20%不等的降价。

因而如果将此次事件定义为“环国区降价”未免有失偏颇。降价情况确实存在,但中高收入国家都未受到该次事件的影响。

而官方的解释来自发行商505 Games,他们在致歉声明中承认:新版包体上线时,误把 4 月底的“旧价格模板”覆盖到了这 14 条分区——而它们正好是 5 月 “友好国区” 调价时被统一上调过的分区。未被上调过的国家(欧美、日韩、巴西、土耳其等)引用的还是 4 月底以来一直没动过的模板,所以价格保持不变。

我认为这个解释是可信的,从SteamDB的数据中可以看出这一点。但即便官方道歉发表声明并回调价格,玩家“被背刺”的心情也依旧存在。

豪华版/标准版奖励一致

在发售前,官方发布的标准版预购奖励为“黑白无常”两套预购装束以及一把武器,而豪华版预购奖励除了上述内容外还额外添置了4套额外服装与4把额外武器。

但是在首发过程当中,标准版玩家也能领到豪华武器/套装。这让玩家直呼“白花50块钱”

为什么会发生这种问题呢?一开始,我以为是CDK分发的问题,但后续官方回复为技术原因导致。而同一天,官方还在为了Steam区域降价而焦头烂额,因而对奖励发放不正确的事情没有做出迅速回应。

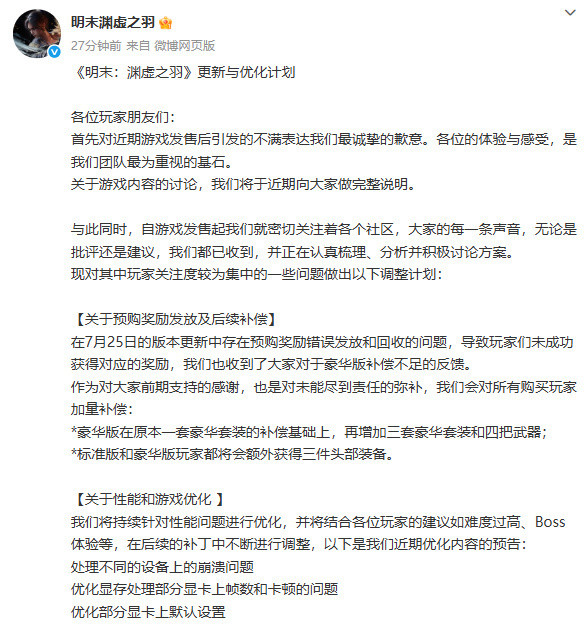

而在第二天,《明末》制作组发表声明,先为所有购买了游戏的玩家补偿官方OST一份以及3件限定头部饰品。同时为豪华版玩家多赠送一套服饰,但是服饰还需制作时间。

在7月27日,或许是因为补偿太少,舆论压力太大,官方确认为豪华版购买玩家追加额外三套套装和四把新武器。

优化问题

首发时的《明末》可以说是“灾难级优化”,极高的现存占用,2k高画质需要大于10GB的显存,RTX5060则会爆显存并降低帧数到30fps,DLSS4多帧生成几乎没有画面增益反而提高了输入延迟。

在7月25日的1.3补丁中,制作组加入了低延迟模式,并加入了新的算法,基本解决了关于老卡卡顿/闪退的问题

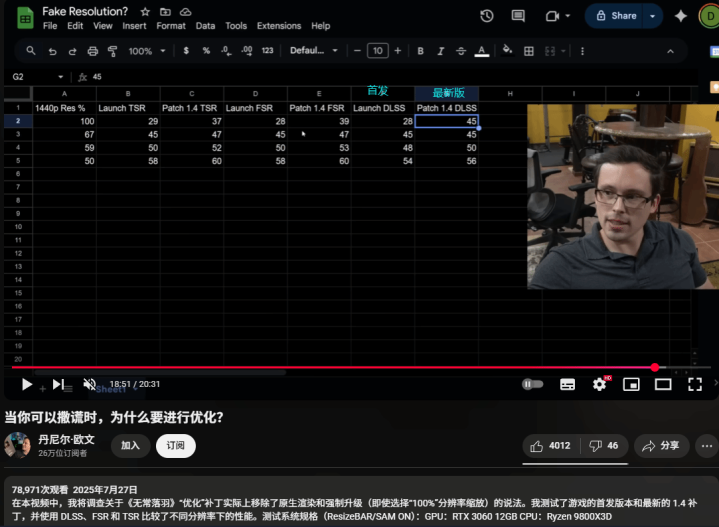

在7月26日的1.4补丁中,官方仅暧昧表示“进一步提升了部分机型帧率”,而外媒测试下却发现游戏将后台渲染分辨率偷偷锁低,这种“P图式优化”再度引起争议。对此官方并未给出回应,仅承诺1.5补丁会?彻底重构后处理管线,补丁预计于8月中旬上线。

游戏难度及设计

作为一款类魂游戏,高难度是一件再正常不过的事情。但是游戏在难度平衡上显然做得不够合理。

这种涉及到游戏内容的问题充满了个人主观性,因此仅先从我个人角度进行分析。

游戏的BOSS战绝大多数设计得非常合理,有交互性,有专门的对策,演出效果也很不错,BOSS战上值得称赞。

地图设计上,本作的地图可以说是目前所有箱庭游戏中顶尖的地步,是可以与正统魂类作品相提并论的,小奖励会引导你到一个个岔路,探索过程真正体现出了“柳暗花明又一村”。各种捷径的设计十分巧妙,一个完整的箱庭世界被反复利用,令人赞叹不已。

但是地图中存在太多很纯粹的恶意。最经典的是第二章云顶城。一条路中会有地雷,有高韧性的斧兵,有弓箭手,有大炮。这种组合会让你无法反制,即你即使是第二遍走到这里,你也没有足够的能力去把弓箭手杀掉。相较于第一章出现的很多“拐角宝箱怪”,你在第二次到这个地方的时候是有办法反制的,但第二章不行。并且弓箭手作为远程怪,其攻击居然能让玩家倒地,大大增加了玩家的挫败感。我认为这种很刻意的魂系恶意,是对类魂游戏本质的一种拙劣模仿。哪怕是在补丁更新后减少了地雷数量的现在,这依旧是一个设计失败的地方。

而很多玩家反应的关于敌人的霸体,小怪、BOSS的整体难度方面,我认为类魂游戏本身作为一个小众游戏类型,其受众面确实狭窄。玩家根据自身能力需求游玩即可,望理性看待。

游戏的背景争议

思想问题无疑是《明末》在当前互联网上最大的节奏了,目前网络上众说纷纭,直指制作组“留辫子”,拥护清军的行为。但在我看来,真相并非如此。

我们首先需要了解,《明末》的官方设定时间点在1647年,彼时清军在北方的势力基本稳固,清廷在北京、江南诸府设立行省与八旗驻防,战略目标转向西南,意图通过四川平西与广州夺城合围南明。

在1647年初,四川被夺,张献忠被斩。

张献忠何许人也?

张献忠,军户出身,善骑射,服役期间因犯军纪而逃亡。1630年,陕北地区旱灾不断,加上明末朝廷腐败,赋税沉重,张献忠加入了王嘉胤为首的农民军,作战能力非凡,被称“闯王手下第一猛将”。

在1644年,崇祯皇帝自缢,张献忠乘机西进,夺了成都,自封为“大西王”,在1647年不敌清军,败走于凤凰山时遭到伏击,战死。

那么,这个角色如何联系到游戏当中的呢?是通过一本名为《蜀碧》的史书

《蜀碧》为清代作品,详细记载了明末张献忠入川之事,作者虽然立足于封建统治阶级的立场,采用仇视农民起义的观点,难免失之偏颇,但它仍不失为研究明朝末年四川社会状况特别是张献忠入川活动最重要、最权威的史料。

而对于死后的描述呢?

川人恨献忠入骨,“尸之辕门,士女往斫之,骨肉糜烂殆尽。”剖尸 “见其心黑如墨。或传其心扁而无肝。”一代枭雄,竟落得如此下场,令人扼腕。而张献忠到底不俗,“临诛,犹怒目视其部下之降者。”死后,“埋尸处,丛草如棘,误触之,辄成大痈。又常有黑虎守坟,嗜人。人皆远之。”黑虎,当是献忠灵魂所化。

《蜀碧》的这段描述颇具神话色彩,也便被制作组引用为游戏内容,玩家会先遇到一只“黄虎”,击杀黄虎后,黄虎尸体中张献忠持刀站起,颇有压迫感。

而在击杀张献忠后,张献忠会说:“归顺大明,毋为不义。”这句其实也有其来历。来自于张献忠留给其子孙可望的遗言:“明朝三百年正统,未必遽绝,亦天意也。我死,尔急归明,毋为不义。”

可以看出,张献忠虽反明,但其形象依旧是复杂的。作为乱世枭雄,到了生命最后,依然承认了明朝的正统性,并希望孩子在当时的故事背景下与朝廷共同抵御外敌(清军)

此为张献忠。

而本作中的刘承恩,即王承恩在本作中的精神代表,在交战之前拜祭皇帝牌位,后与主角战斗过程中喝问:“有此武艺……为何不报效朝廷,为国尽忠?”以及其台词“霜华千里客,一心报君恩”尽显忠贞本色。

“为什么将这些历史人物作为BOSS登场,让玩家去击败呢?”

这种舆论引导大家避开了BOSS在每一款游戏中的定位。

BOSS并不是只有二元阵营,就好像你不能说《只狼》中苇名一心是坏人,也不能说《血源诅咒》中玛利亚是坏人,BOSS是玩家通关的试金石,也是世界观中情感爆点的浓缩。“伟大”与“悲壮”也常在魂系BOSS身上出现。

张献忠人物形象复杂,终有其大义,王承恩满怀忠义,朱由检君死社稷,所有形象都是正面的,但配合上魂类特有的留白叙事,给予了玩家过多解读的空间,才容易让部分玩家产生误解。

毕竟是“终于干掉了坏人”,还是“一种循环与解脱”,都是根据玩家自身的理解以及社区环境决定的。

所以我认为,制作组并没有刻意夹带私货,反而在考据上非常用心,试图构建起一个具有史诗感的魂系叙事。

但上面叙述的内容也正是制作组的一大问题,也是关于这方面舆论的唯一错误,即选择了一个过于敏感的时代作为游戏的背景。

明朝末期,百姓困苦,人烹煮互食,献军屠戮,清军入关,内忧外患,民不聊生。这个状态的明末实际上是公共叙事的高压区,有着满汉两个民族的政权更迭,外族入侵和亡国之痛都发生在这一背景之下。而“反清复明”四个字至今为止仍然高频出现在网络讨论中,有关这一题材的任何改编都有可能被解读成立场表态。

的确,部分舆论把复杂史实简化为情绪宣泄,骂名显得有失偏颇;但制作组在题材立项之初,就理应预判到舆论与审查双重放大镜的效应,并为此预留叙事和沟通空间。在民族主义抬头的互联网环境下,虽然玩家的部分苛责可以视作过度反应,但选材本身也是导火索之一。

具有争议的选材实则是一把双刃剑:既能提供高张力的叙事矿脉,也必然伴随高风险。而这份风险,本就应计入作品的创作成本与责任清单。

结语

我依旧十分看好这部作品,或许《明末》这把剑还需要更多打磨——补丁、沟通、乃至后续 DLC 的填缝——才能真正削铁如泥。但其在高敏感历史题材下的决策也在给游戏制作者乃至文化创作者铺好前路:敏感题材不是禁区,但更加审慎的世界构建、更完善的运营预案,以及更及时更坦诚的对话,方才能在刀尖上博得观众的支持。

愿玩家在舆论之下,仍能看到作品本身的闪光点;也愿制作组在余波散尽后,带着经验,继续雕琢那段注定沉重却充满想象力的明末传奇。